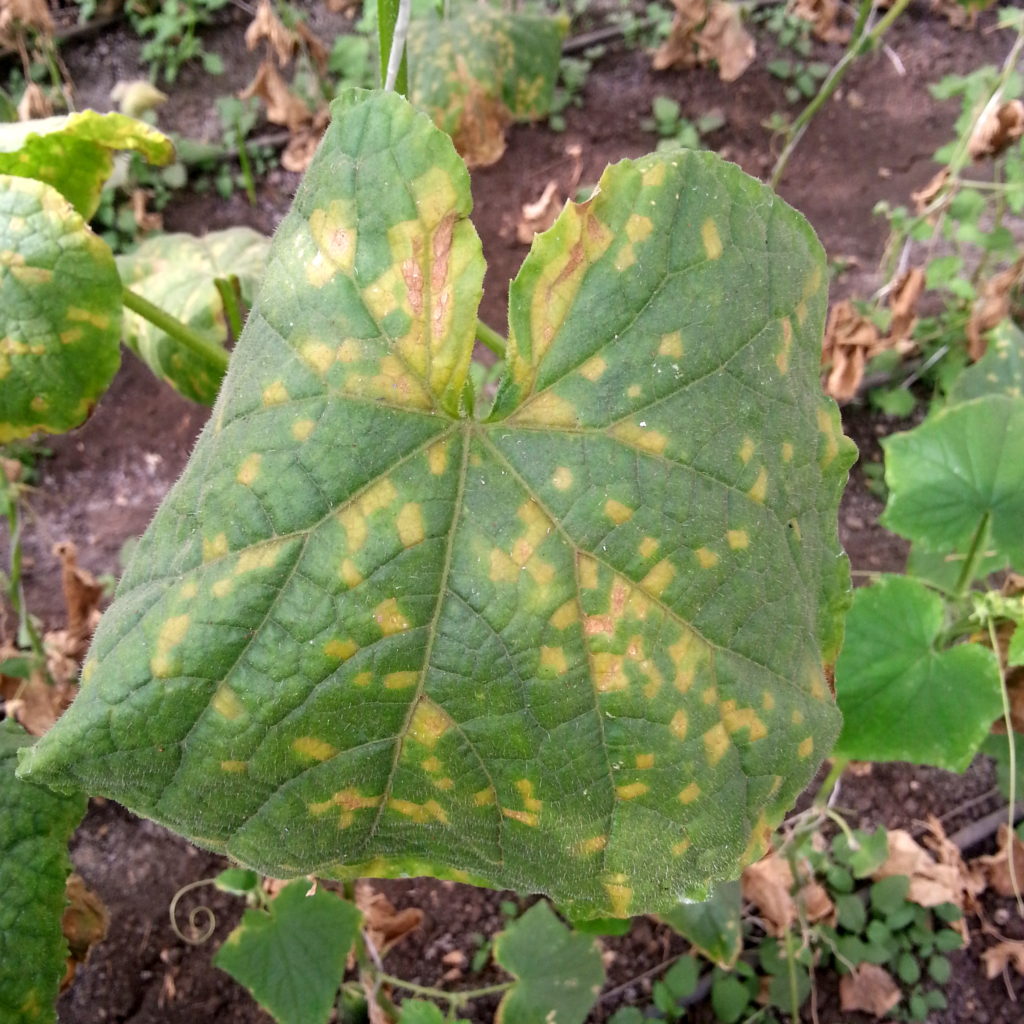

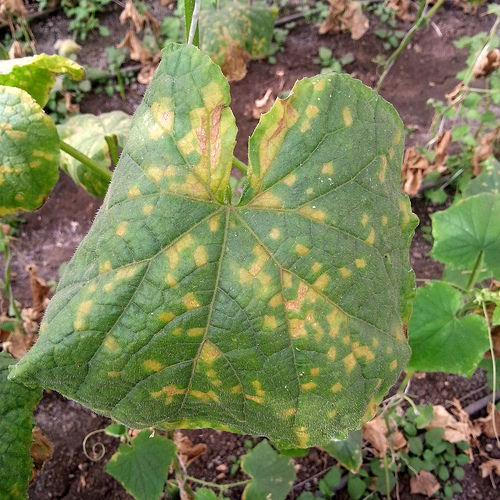

べと病の特徴

別名露菌病。ぶどうや多数の野菜に発生するカビの一種である糸状菌の病気です。

野菜では枝豆、きゅうり、カボチャ、キャベツ、ブロッコリー、レタス、ゴーヤ、ほうれん草、壬生菜、ネギ、かぶ、玉ねぎ、プリンスメロンなどに発生します。

症状としては葉や茎に褐色の斑点ができ、放置しておくと広範囲に広がって茎葉が枯れてしまいます。

胞子状の菌が飛散して伝染するので、放っておくと茎葉だけでなく株全体に広がります。

更に、1株だけでなく隣接の株にも被害を与えるので、早期の発見と処置が大切です。

べと病の発生条件

べと病の発生条件は高湿度、水はけが悪い、肥料不足、通気性が悪い、日当たりが悪い、密植などが挙げられます。

べと病の菌は梅雨時といった高湿度の気温20度前後の時期に発生しやすく、梅雨の時期は複数の条件が当てはまります。

梅雨の時期は特に湿度が高く、雨が続いて土壌に水が溜まりやすくなり、悪天候で日照時間も短くなるといった条件が重なります。更に、茎葉が茂りすぎと十分に日が当たらなかったり、風通しが悪くなったりします。

こうした場合には日当たりや通気性を確保する為に間引きが重要です。

又、肥料不足でも過剰施肥による茎葉の茂りすぎでもべと病の原因になるので、適量の施肥をするべく元肥を少なめにして追肥で調整するのがオススメです。

べと病の対策

病気が発生した場合には該当部分を摘み取り菜園外へ持ち出して処分します。

場合によっては株全体を引き抜いて処分し、他の株への伝染を予防します。

一旦伝染すると回復は困難なので病気の可能性のある葉や茎は全て処分します。

コメント